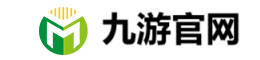

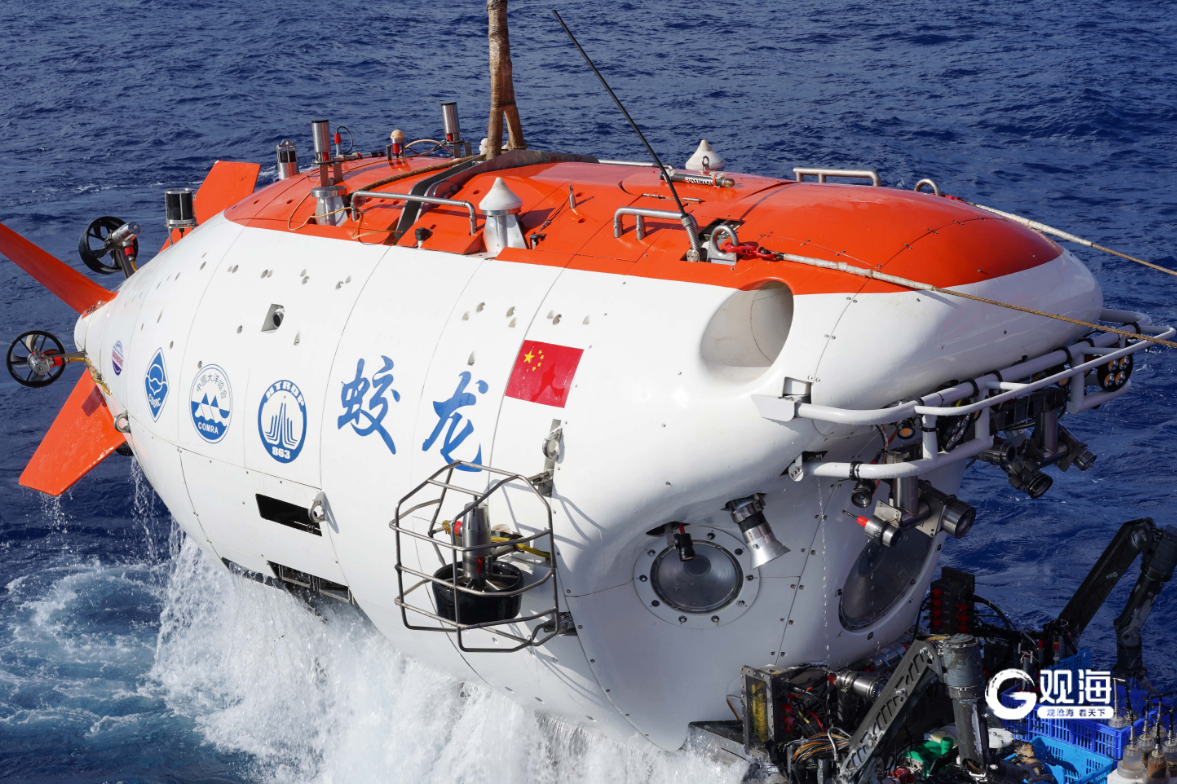

4月23日,“深海一号”科考船携“蛟龙”号载人潜水器完成国家自然科学基金共享航次计划载人深潜重大科考航次(简称“载人深潜共享航次”)任务,返回海南三亚南山港。本航次是“蛟龙”号完成2025年技术升级后的首个科考航次,也是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次。航次的实施,不仅验证了“蛟龙”号下潜作业能力的大幅提升,更标志着其更广范围内对国内科学家开放。

“蛟龙”号载人深潜共享航次的实施,还拓展了中国深潜版图。本航次首次在东北印度洋海山区开展深潜作业,通过深海地质、生物及生态等多学科考察,获得了宝贵的第一手数据,填补了诸多领域空白,开创了我国大洋科考工作的新局面,推动我国深海科学调查研究走在国际前沿。

3月26日,海南三亚南山港。白蓝相间的“深海一号”船静静停靠于此,明亮夺目。参加“蛟龙”号载人深潜共享航次的科考队员们陆续抵达码头,登上科考船。

登船后,山东科技大学高级工程师杨继超第一时间来到机库拜访“蛟龙”号,他围着“蛟龙”号转了好几圈,认真地观察它的变化。

就在前一天(3月25日),“深海一号”携“蛟龙”号刚刚完成2025年技术升级后的首次装备海试任务。本次海试对“蛟龙”号7000米级高能量密度油浸锂电池组换装等4大项8小项技术性能指标进行了3000米级验证,充分验证了“蛟龙”号迭代升级和关键部件国产化替代后的可靠性与安全性,“蛟龙”号总体下潜能力和作业效率大幅提升。

“新蛟龙,新气象!”面对焕然一新的“蛟龙”号,杨继超忍不住赞叹,“技术升级后,‘蛟龙’号必将为载人深潜共享航次提供有力保障,为我厘清东北印度洋海山区海底沉积物时空特征等科学目标提供样品支撑。”

整理好行李后,同济大学教授朱伟林也很快前来参观“蛟龙”号。“这个航次我期待已久。能够随‘蛟龙’号探秘深海,是我这个干了一辈子海洋的‘老海洋人’感到特别高兴的事情。”朱伟林长期在中国海洋石油集团有限公司工作,带领团队勘探发现了我国首个千亿方深水大气田。退休后,他来到同济大学开展海洋油气资源研究,矢志不渝攀登科研高峰。

“以往海洋找油主要是在陆壳上发育的近海沉积盆地里找,所有的研究也主要集中于此。”朱伟林表示,“现在通过载人深潜等调查方式,从研究洋壳、洋壳与陆壳的相互作用再来分析这些沉积盆地,可能会发现不一样的油气分布规律,进而促进海洋油气的发现。”

怀揣着不同的科学目标,科学家们相聚于“深海一号”,共赴深海蔚蓝。本航次是“蛟龙”号首次承担国家自然科学基金共享航次,首次向国家基金委开放,吸引了国内16家单位的32名科考队员参航。这些单位中,包括山东科技大学、同济大学、中国地质大学(北京)、中国海洋大学等7所高校,参航高校数量为“蛟龙”号深潜航次之最。

“国家自然科学基金共享航次的设立,是为了发挥利用好我国先进的科考船和潜水器,为从事海洋领域研究的科学家提供一个科考平台,为提升我国海洋科学基础研究原始创新能力提供必要的条件保障。”本航次领队、国家深海基地管理中心教授级高级工程师孙永福介绍,“蛟龙”号载人深潜共享航次是“蛟龙”号承担的又一个“历史性航次”,标志着“蛟龙”号开始在更广范围内开放,未来将有更多的科学家搭载“蛟龙”号深潜,破译更多深海奥秘,不断提升我国深海科学研究水平。

“呜——”伴随着一声悠长的低鸣,3月27日,“深海一号”船携“蛟龙”号正式启航,在温暖的南海海面上航行,向着东北印度洋进发。

太平洋板块、印度洋板块和亚洲板块的交汇区,地质历史非常复杂,现今构造异常活跃,是全球大地震高发的区域,也是全球公认的生物多样性区域。本次“蛟龙”号载人深潜共享航次的调查地点,就位于东北印度洋海域该三大板块的交汇区。

“非常遗憾的是,国内外对本航次调查区域的调查认知非常少。希望通过‘蛟龙’号下潜,填补调查空白,并在科学研究上取得重大突破,为减灾防灾、生物多样性保护等作出贡献。”航行途中,本航次首席科学家、山东科技大学教授栾锡武在给科考队员介绍航次任务时说。

4月5日,“深海一号”船抵达调查区,先期开展海底多波束测绘工作,了解调查区海底地形地貌,并为“蛟龙”号下潜确定地点。

“目前,‘蛟龙’号已经在太平洋、印度洋、大西洋、南海‘三洋一海’留下深潜足迹。本航次是‘蛟龙’号第三次到印度洋下潜作业,前两次调查海域位于西南印度洋和西北印度洋,这次是首次来到东北印度洋。”本航次下潜作业负责人、中国“载人深潜英雄”傅文韬介绍,本航次的调查区域是一片陌生的海域,系中国载人潜水器首次在该调查区开展下潜作业。

海山是位于海洋底部、相对周围海底地形显著隆起的地质构造,通常是由海底火山喷发形成。因拥有独特的地形地貌和丰富的生物群落,深海大洋中的海山又被誉为“海底花园”。根据在调查区绘制的海底地形地貌图综合研判,本航次最终确定重点在东北印度洋海域的一片海山区开展调查作业。

“压载铁抛载正常,声学导航系统正常,排水正常……”4月6日,经过下潜前超百项内容安全检查后,“蛟龙”号在深蓝色的东北印度洋海面上开启载人深潜共享航次首潜,验证潜水器的技术性能,同时开展近底航行,观察、拍摄海底生物分布、海底地质情况,采集近底海水、生物、岩石样品和走航环境参数数据。

自此,深潜作业紧锣密鼓。4月7日,第二潜;8日,第三潜;9日,第四潜……在6天的作业窗口期内,“蛟龙”号共实施7个潜次,平均深度超过3000米,包括1次“一日两潜”、2次“一拖二”作业(一名潜航员带两名科学家下潜作业),实现2025年技术升级后的超5000米下潜,进一步验证了“蛟龙”号关键部件的国产化升级可靠性。

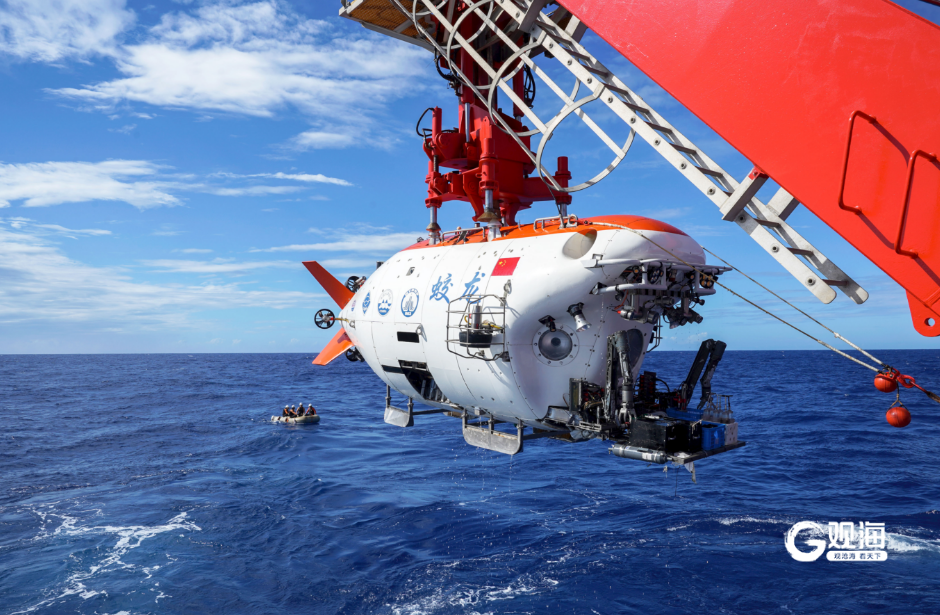

更为重要的是,本航次通过载人深潜、温盐深仪、可视箱式取样等调查手段,确定了调查区海山顶部碳酸盐与下部玄武岩的分界面,拍摄和采集到了玄武岩、海星、沉积物等一批宝贵的数据和样品,将用于开展海山成因、海底高原俯冲、海底生物多样性等方面的研究,同时为基金委地球系统多圈层相互作用重大研究计划、特提斯地球动力学计划、岛弧成因重点项目等提供支撑。

“一定要以‘蛟龙’号再命名几个新物种!”保存“蛟龙”号采集的海洋生物样品时,科考队员们常常对中国科学院海洋研究所研究员李新正这样说。2013年,李新正第一次随“蛟龙”号下潜后,将“蛟龙”号发现、采集的多个新物种都以“蛟龙”来命名,比如“蛟龙棍棒海绵”等。“由于本次下潜的海山区几乎从未被科学考察过,因此采集的生物样品很可能有许多新物种。”本航次在生物方面的发现令李新正振奋,“样品将带回实验室进一步分析研究,期待有新发现、新突破。”

本航次的实施,拓展了中国深潜版图。栾锡武表示,本航次首次在东北印度洋海山区开展构造、地质、生物、生态、微生物等多学科考察,获得了宝贵的第一手资料,填补了诸多领域空白。

在“深海一号”船潜器作业监控中心,一幅写着“严谨求实 团结协作 拼搏奉献 勇攀高峰”16个大字的方形横幅格外醒目,这是从“蛟龙”号运维过程中凝练出来的中国载人深潜精神。16个字,表达的是“蛟龙人”及中国载人深潜的精神风貌、工作态度,感染和激励着全国无数海洋科技工作者。

超短基线和水声吊阵是潜水器水下作业时母船对其定位和通信的基础保障。4月5日,当“深海一号”携“蛟龙”号经长途跋涉抵达调查区后,本航次潜水器声学和控制系统负责人、国家深海基地管理中心潜航员赵晟娅在对潜水器进行安全检查时排查出三个小问题:超短基线通海阀轻微漏水、通信吊阵布放卡顿、水面监控系统无法正常显示母船位姿信息。“这将影响母船与潜水器的水下通信,无法确定母船和潜水器的相对位置,直接影响第二天早上的潜次作业。”赵晟娅事后复盘说。

发现问题,雷霆速决。在短短半天时间里,赵晟娅协同其他几个“蛟龙”号技术保障人员一起爬到船舶底舱,对超短基线通海阀盘根进行了紧固密封,更换了水声吊阵拉线位置传感器,固定了母船位姿数据网线个隐患问题扼杀在摇篮之中,保障了“蛟龙”号顺利完成“6天7潜”。

“连续的下潜作业确实很累,尤其是一日两潜,在水面经历了4次布放回收,对身体和精神都是很大的挑战。但通过深海装备拉近了科学家与海底的距离,看到科学家们收获样品的喜悦,更好地服务于我国深海科学研究,所有的苦累都值得。”国家深海基地管理中心潜航员杨一帆说。

“不放过每一个细节”的严谨求实,“没有单位只有岗位”的团结协作,从此前的连续“9天9潜”到如今一鼓作气“6天7潜”,一路从西南印度洋、西北太平洋深潜到东北印度洋……自2009年“蛟龙”号首潜38米、迈出中国载人深潜第一步以来,“蛟龙”号团队成员坚守初心,担当作为,生动印证和践行着中国载人深潜精神。

不只是潜航员们,参航科考队员们也成为中国载人深潜精神的实践者。本航次的顺利完成、每一个科考成果的背后,都有科考队员们团结协作与辛勤付出的身影。

多波束测绘期间,按照规定,每隔半小时要对探测的水深、经纬度等数据手工填写“多波束测量作业班报”,黄慧、倪铃芳等科考队员24小时连班倒,一直坚守岗位;在海上风速8级、海浪约2米高时,科考队员杜欣然晕船呕吐了三次,因为担心再晕船,她带着一个套着呕吐袋的脸盆上班;每次“蛟龙”号下潜作业结束回收到甲板时都已经是下午5点左右,为了保证获取的原位沉积物样品不被污染,陈立雷、杨继超等科考队员总是争分夺秒对样品进行细致拍照、详实描述、规范分取,常常错过船上晚饭时间……

探秘深海未至之境,勇攀深海科技高峰。从“凝望深渊海,徒有羡鱼情”的落后局面,到“可下五洋捉鳖”的诗意豪情变成现实,在建设海洋强国的征途上,一代代科技工作者正利用“蛟龙”号等大国重器,书写中国深潜新纪录,续写探索深海新传奇。(青岛日报/观海新闻首席记者 李勋祥)九游官网